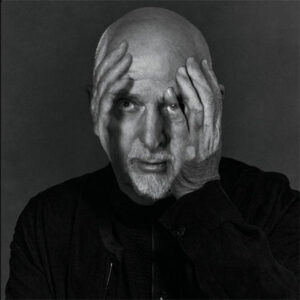

Atemporalidade ou extemporaneidade? Classicismo ou anacronismo? Desculpem o tom socrático deste início de crítica, mas é impossível para mim não considerar o dilema diante daquele que é o primeiro álbum de Peter Gabriel nos últimos vinte e um anos, o décimo de sua carreira, concebido – é isso – de alguns esboços iniciantes em 1995. Isso remonta há muito tempo. Não vou recorrer à ideia de que o tempo é um juiz implacável, pois não creio que nenhum fã fique desapontado depois de mergulhar nessas doze músicas que duram uma longa hora (são vinte e quatro em duas horas e dezessete minutos em sua versão dupla: o primeiro álbum conta com as mixagens de Mark “Spike” Stent , o “Bright-Side Mix”, e o segundo as de Chad Blake , o “Dark-Side Mix”, com diferenças bem sutis) , nem que alguém estivesse esperando a essa altura uma ousada reinvenção de sua fórmula. Não. Eles repetem seus fiéis frequentadores, é claro: David Rhodes nas guitarras, Tony Levin no baixo e Manu Katché na bateria.

Como se sabia pelo gotejamento mensal de cada um desses cortes desde janeiro passado, coincidindo com cada noite de lua nova (ele insistia muito, com razão, que o álbum tinha que ser entendido uma vez que cada um deles fosse revelado) .de suas peças), estamos diante de uma nova porção de art rock solvente e elegante, sem qualquer escrúpulo em modas sazonais ou renovações de guarda-roupa. Com os seus momentos de discórdia e outros mais desencadeados na forma de abraçar uma comercialidade que se funde com a AOR, em sintonia com a transcendência que os seus textos evocam: a interligação entre pares, a passagem do tempo, o risco de autoimolação colectiva por ignorando a emergência climática. Tanto o tom quanto o fundo me lembram, em momentos como a faixa título, o recente épico Arcade Fire , justamente uma das poucas bandas do século 21 que Gabriel fez um cover em “Scratch My Back” (10). Essa pulsação explode em uma melodia que, como “Olive Tree”, quase poderia ter a assinatura de Phil Collins. Terreno complicado.

Como se sabia pelo gotejamento mensal de cada um desses cortes desde janeiro passado, coincidindo com cada noite de lua nova (ele insistia muito, com razão, que o álbum tinha que ser entendido uma vez que cada um deles fosse revelado) .de suas peças), estamos diante de uma nova porção de art rock solvente e elegante, sem qualquer escrúpulo em modas sazonais ou renovações de guarda-roupa. Com os seus momentos de discórdia e outros mais desencadeados na forma de abraçar uma comercialidade que se funde com a AOR, em sintonia com a transcendência que os seus textos evocam: a interligação entre pares, a passagem do tempo, o risco de autoimolação colectiva por ignorando a emergência climática. Tanto o tom quanto o fundo me lembram, em momentos como a faixa título, o recente épico Arcade Fire , justamente uma das poucas bandas do século 21 que Gabriel fez um cover em “Scratch My Back” (10). Essa pulsação explode em uma melodia que, como “Olive Tree”, quase poderia ter a assinatura de Phil Collins. Terreno complicado.

Há muito mais coisas, é claro. E também diferente, felizmente. A percussão exuberante de “The Court”, entre tribal e funk, o equilíbrio entre violões e bases eletrônicas da lúgubre “Panopticom”, o funk de “Road To Joy” (com Brian Eno ), que tanto lembra seus sucessos de meados dos anos oitenta, o sopro quase gospel do belo final que é “Live And Let Live” e – sobretudo – a intimidade de “So Much” e “Playing For Time”, ambas com o piano no centro do palco, duas peças esplêndidas que podem ser especialmente sedutoras para quem não concorda com o seu aspecto mais ostentoso. É apenas Peter Gabriel sendo fiel a si mesmo. Pelo menos em sua versão mais padronizada, aos setenta e três anos. Nada mais poderia ser esperado.

COTAÇÃO:

![]()